【干在高新】“疏堵”有方:摊点有去处,“烟火”更有序

夏日清晨

亭林路奥灶馆门前

南渔村村民摆开的摊位上

新鲜荷花荷叶散发着阵阵清香

吸引不少居民驻足选购

“有了固定摊位,心里踏实多了!”

村民的朴实感慨

道出了昆山高新区治理流动摊点的新思路

摒弃“一刀切”的简单模式

打出“刚性执法+柔性疏导”组合拳

让城市管理既彰显执法力度

又饱含民生温度

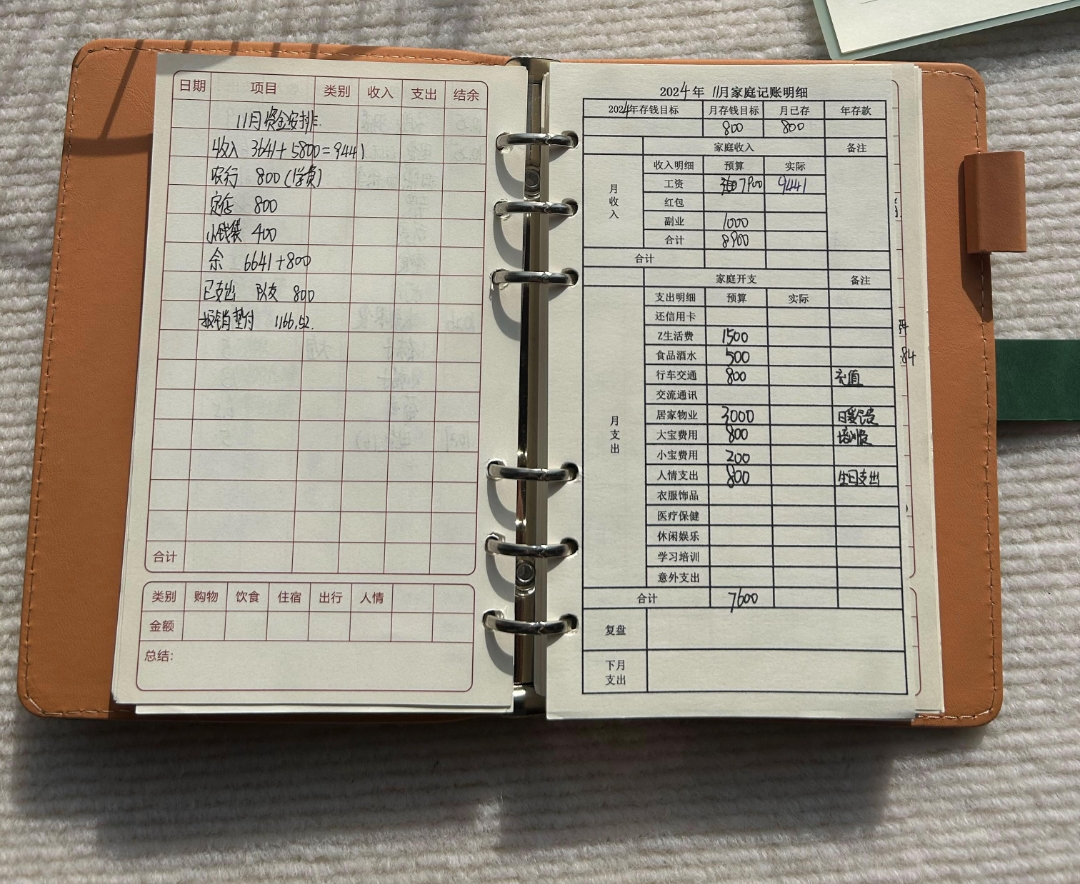

流动摊点管理,向来是城市治理的一大难题。它一头关乎市容秩序与城市形象,另一头连接着民生需求与就业生计。面对这一困境,昆山高新区创新治理思路,在严管严控与精准服务之间找到平衡点,让城市治理实现力度与温度的有机统一。

重拳整治

守护秩序底线

针对群众反映强烈、反复信访、影响市容交通的重点区域,昆山高新区敢于亮剑,组织多部门协同作战。

夜幕下,由区综合执法局牵头,联合吴淞江、城西、城中、城北、同心等多个派出所及交警中队组成的联合执法队伍频频出击。他们深入问题突出地段,对占道经营,特别是利用卡车、三轮车售卖水果、烧烤等行为进行集中查处。今年以来,类似这样的夜间整治行动已经开展了6次,共出动360余人次,成效显著,累计查处违规摊点53起,有效遏制了乱象蔓延,回应了居民关切,区域交通秩序和市容环境得到明显改善。

日常管理中,执法队员们更是用“铁脚板”丈量街巷,立足重点区域,持续强化巡查管控。

数据显示,今年以来,全区已累计教育劝离无证摊点22764次,对拒不改正的依法查处案件444起,罚款金额1.52万元。一系列的举措,既体现了执法的严肃性,也展现了温度与耐心。

科学疏导

释放城市热度

夜晚的陆杨美食街热闹非凡,来自河南的孟玉正在*家*烤摊前忙碌。谈及在此经营的经历,他感慨不已:“起初我在路边摆摊,执法人员查到后,了解到我和爱人都患病、家庭困难,特意帮我联系到这个夜市,还协调减免了部分租金,真是太暖心了。”孟玉所说的陆杨美食街,由原新生农贸市场改建而成。这里的规范经营,不仅增加了村集体经济收入,更为有困难的流动摊贩提供了正规经营场所。

流动摊贩整治,“堵”是为了维护秩序,“疏”则是为了解决根源。陆杨美食街不是个例,昆山高新区深谙此道,积极探索科学疏导路径,变“无序”为“有序”。

在南星渎区域,为破解流动摊点“打游击”难题,昆山高新区创新设置了4处临时引导区,并配齐了公示牌、垃圾分类桶等设施。管理并非“一设了之”,执法部门严把“准入、安全、监督”三关,多次组织摊贩代表座谈,倾听经营难题,宣讲法规政策,签订《规范经营承诺书》,引导摊贩自觉做到垃圾日产日清、人走场清,共同维护市容整洁。同时,执法力量精准投放,采取“高峰定点值守+平峰机动巡查”模式,今年以来累计出动900余人次,及时规范占道经营、侵占绿地、污水油烟扰民等行为2280起,不断提升引导区的经营秩序和环境水平。对于疏导点外的规模集聚现象,通过360余人次的联合夜整治行动坚决予以“动态清零”。

疏导的智慧更体现在因地制宜、精准服务上。在五联村,相关部门根据需求,在五联路环庆路口、望山路迎宾路口科学设置2处疏导点,疏导点内统一式样配置的16处便民服务屋将于下半年全面投入使用。这些“升级版”的疏导点将引入有资质的第三方进行统一管理,明确经营时间和范围,实现规范长效运营。

针对南渔村荷花荷叶售卖难的困扰,执法队员主动对接村民需求,多次实地调研,最终选定奥灶馆门口宽敞道板区域作为临时售卖点,既不影响主干道通行,又便于管理,解决了村民的燃眉之急,也为城市增添了一抹独特的风景。

昆山高新区这套“疏堵结合、标本兼治”的组合拳,打开了城市治理的新气象。既用强有力的执法守住了城市秩序和安全的底线,又用充满温度的疏导为民生需求找到了出口,为自产自销农户和小本经营者提供了合法、规范、有尊严的经营空间。即将投入使用的便民服务屋和科学规划的疏导点,正成为城市精细化管理的新载体。在“面子”光鲜亮丽与“里子”温暖便民的和谐统一中,昆山高新区正努力书写着城市治理现代化的新篇章。

来源:智美昆高新